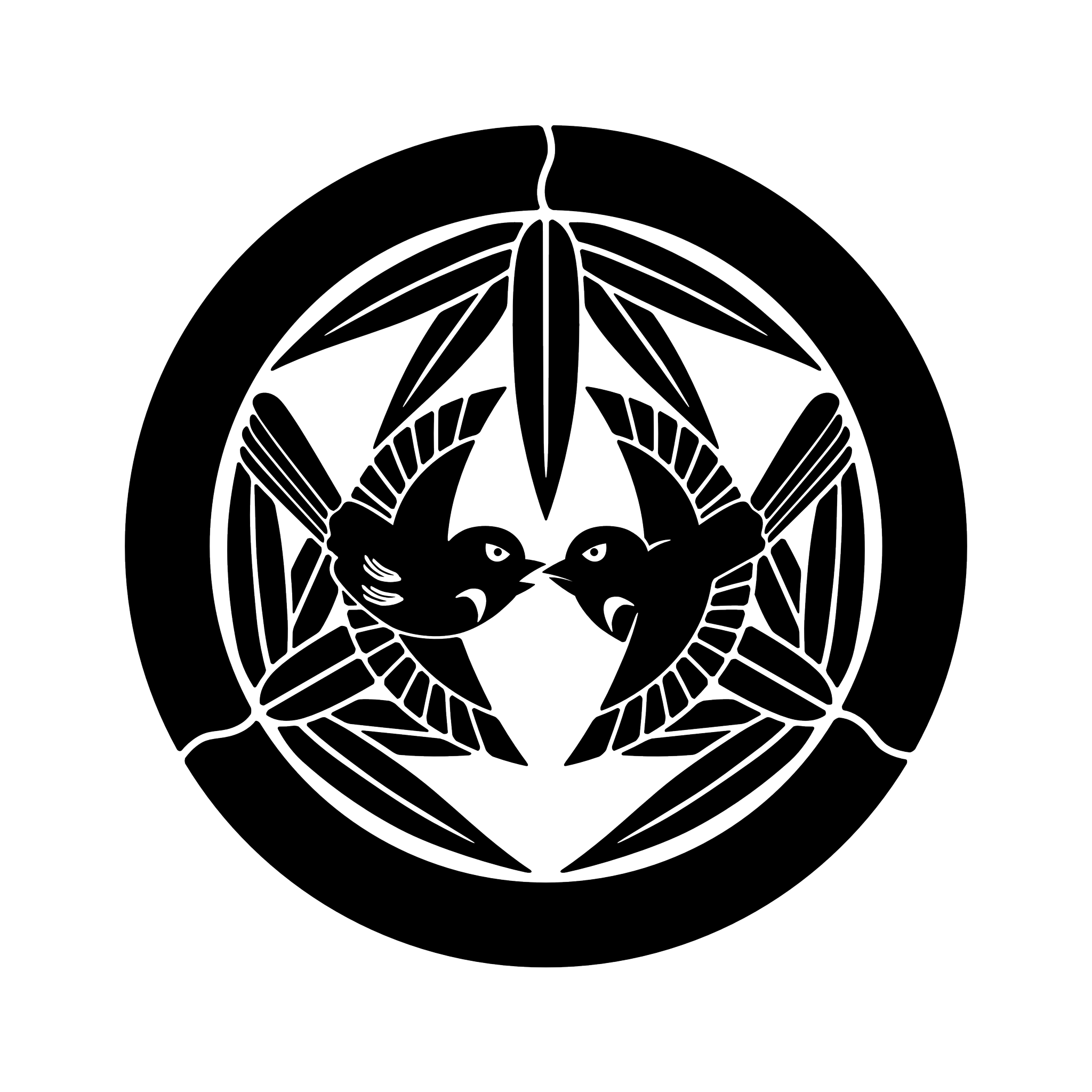

※参照: 三英傑の家紋について。 信長、秀吉、家康が使った家紋とは? 家康が姓を松平から徳川に改めた理由とは? では、そもそも なぜ家康は姓を松平から徳川へと改めたのでしょうか。 家康は1566年、三河国の支配者の証である「 三河守 」の官職を得るために、姓を「松平」を「徳川」に 蒲生氏の家紋は「対い鶴」といわれています。 蒲生氏郷は幼名を鶴千代といい、会津の黒川城を改築し「鶴ヶ城」と名付けています。 とくに城の名称は家紋にちなんだという説もあり、 ツルに縁のある人物ですが、残念ながらツルのように長寿とはいきませんでした。日本大百科全書(ニッポニカ) 蒲生氏郷の用語解説 安土(あづち)桃山時代の武将。近江(おうみ)国(滋賀県)蒲生郡日野(ひの)中野城に生まれる。父は同城主蒲生賢秀(かたひで)。幼名鶴千代(つるちよ)。1568年(永禄11)人質として岐阜の織田信長のもとに送られ、元服して忠三郎賦秀(やすひで

下がり藤 下り藤 の意味や由来の解説 苗字や家柄 ルーツや家系などを徹底網羅 家紋epsフリー素材の発光大王堂

会津 松平 家紋

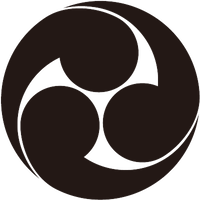

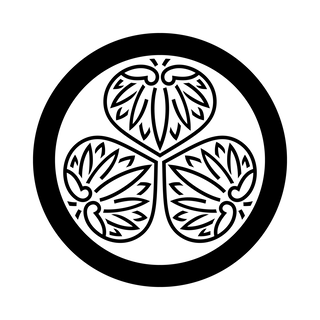

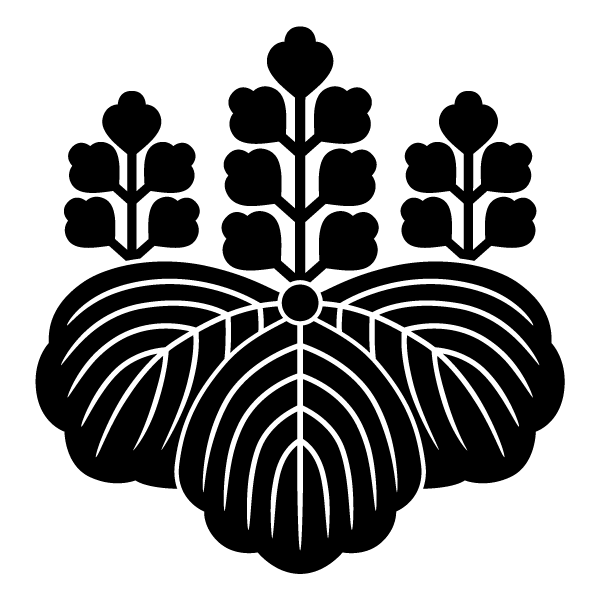

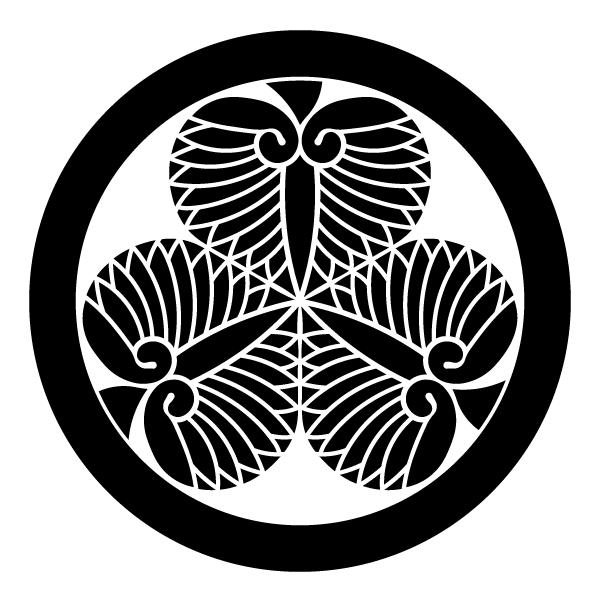

会津 松平 家紋- 会津藩の家紋 0 14年3月9日 カテゴリ: スタッフブログ 会津藩は徳川の血をひく親藩なので家紋はいわゆる『葵のご紋』です。 (正確には会津葵) でも実はもうひとつ、写真の『並九曜』が会津藩の家紋として使用されていた時代があります。 また、幕末に一族が悲劇に巻き込まれたあの有名な家老家も代々九曜紋の使用を許されていました。 きっとそのこと 会津藩の家紋は「会津三つ葵」 葵紋の由来は京都にある「加茂神社」にある神紋「二葉葵/双葉葵」という紋です。 加茂神社と深い由来があることから、「加茂紋」と呼ばれることもあるそうです。 数ある葵紋の中でも有名なのが徳川家の使用していた「徳川紋」です。 「三つ葉葵紋」とも呼ばれているこの家紋は、 「左三つ巴」という紋を参考に家康自身が作っ

二引両の家紋情報 家紋検索no 1 家紋ドットネット 日本最大 家紋7 000種以上を掲載

幕府における会津松平家の格 大名の分類:親藩-3代藩主正容の時代に松平の姓と葵の紋(会津葵)を使用することになり、正式な徳川一門に。御三家に継ぐ家格。 家紋: 丸に三葉葵 家紋は会津葵を用い、旗印は漢字1文字で「會」としました。 ところで、この「會」は会津の「会」の旧字体ですが、実際の藩旗を見ると、真ん中の縦棒が突き出た「 」の字形になっていることがわかります。 《会津藩の藩旗のイメージ》家紋 藩名 家紋 藩名 家紋 藩名 上屋敷跡の現町名と周辺建物 会津松平家 丸57葉三葉葵 葉脈の数が違う 尾張徳川家 丸63葉三葉葵巴 葉脈の数が違う 将軍家 丸39葉三葉葵巴 歴代で違い有り 防衛庁 皇居東御苑 筑後柳河藩 橘花家 祇園守紋 119万石 出羽

姓氏と家紋_松本氏 松本氏 松はその変わらぬ緑から古くより長寿のシンボルとして尊ばれ、その毅然とした姿から百木の長ともされた。 また、松の字は分解すると「十八の公」となる。 これは十八年待って、公=大臣になった人の話が中国にあり、松は会津藩 親藩 あいづはん 戊辰戦争時 佐幕 石高 28万石 旧国名 陸奥国(福島県会津若松市周辺) 最後の藩主 松平容保(松平(保科)家) 江戸上屋敷の位置 和田倉御門内 殿席 大広間会津風土記河沼郡強清水新田村 荒井鉄蔵條に「その家系によるに、先祖は荒井右馬丞とて仙道荒井に居住し、葦名盛氏に仕うと云う。 足立郡の荒井氏は、家紋、丸に四つ目。

会津藩の家紋は「会津三つ葵」 葵紋の由来は京都にある「加茂神社」にある神紋「二葉葵/双葉葵」という紋です。 加茂神社と深い由来があることから、「加茂紋」と呼ばれることもあるそうです。 数ある葵紋の中でも有名なのが徳川家の使用していた「徳川紋」です。 「三つ葉葵紋」とも呼ばれているこの家紋は、 「左三つ巴」という紋を参考に家康自身が作っ井深系図 ∴井深 (1)何某 ( ) |信州高遠城主保科正光の側近 | |井深 (2)何某 ( ) | | |井深茂右衛門 (3)重光 ( )保科正之・正経・正容に仕ふ |万治2年 (1659)11月4日会津藩家老被 仰付。 元禄2月年 (16)6月21日依願隠居。 | |井深茂右衛門重隆 会津松平家が藩主をつとめた藩の履歴 江戸幕府が樹立された1603年(慶長8年)から、廃藩置県が断行された1871年(明治4年)までの期間において、会津松平家の当主が藩主をつとめた履歴です。 会津藩 1643年(寛永年)〜1868年(慶応4年)

家紋 珍しい紋 Hōmuaidea

立葵に水紋 たちあおいにみず 家紋のいろは

松平家の家紋 松平 喜徳(会津藩藩主) 松平 直致(明石藩藩主) 松平 直静(糸魚川藩藩主) 久松 定昭(伊予松山藩藩主) 松平 茂昭(越前藩藩主) 松平 忠敬(忍藩藩主) 松平 頼英(西条藩藩主) 松平 頼位(宍戸藩藩主) 枀平 頼聡(高松藩藩主)会津の西郷 の家紋は 「 角九曜 」である。 西郷隆盛の江戸時代の家紋は 「 三つ葉菊 或いは 鷹羽」。 明治以後は「抱き菊の葉に菊」。豊臣秀吉による 奥州仕置 により会津には 蒲生氏郷 、そして 上杉景勝 が入り、中通り以西を領有しました。 しかし「関ヶ原の戦い」によって上杉景勝が会津領を失うと、蒲生氏・加藤氏が入封し、そして 保科正之 が入封し戊辰戦争まで続く松平氏会津藩が成立します。

刀剣ワールド 関西地方の藩 姫路藩 ひめじはん

戦国武将の家紋の由来について調べてみた 伊達 上杉 武田 北条 草の実堂

会津藩の家紋 會津藩校 日新館―会津藩・白虎隊の学び舎 会津藩の家紋は「会津三つ葵」松平家が貫いた忠義;下手渡(しもてど)藩 1万石 伊達郡月館町 立花氏会津松平家(あいづまつだいらけ)は、江戸時代に陸奥国 会津を治めた松平氏の一支系で、親藩・御家門の一つ。江戸幕府2代将軍 徳川秀忠の四男保科正之を家祖とする会津藩の藩主家。 概要

香坂氏 Wikipedia

名字一覧 Digistats

会津松平氏 家紋:丸に会津三葵 本姓:称・清和源氏 墓所:土津(はにつ)神社(福島県猪苗代町) 代数 氏名 官位 在職 1 保科正之 (まさゆき) 正四位下・ 左近衛権中将 寛永年(1643) ~ 寛文9年(1669) 2 保科正経 (まさつね) 従四位下・ 侍従 寛文9年(1669) ~ 天和元年(1681) 3美濃高須(岐阜県梅津市)藩主松平義建の6男で、弘化三年(1846)に会津藩主松平容敬の養子となる。 文久二年(1862)、混迷する京都の治安維持のため新設された京都守護職就任を敢えて受諾し、激動する政治の真っただ中に身を置く。 u0003 京都においては、孝明天皇より強い信任を得て諸政策を実施。 文久三年(1863)八月には長州派の公家七人を御所より追放文政年間(1818-29)に編纂された会津藩士の系図集である「諸氏系譜」に収録されている苗字と家紋。「あ」から「と」まで。 〔あ〕 相沢(桔梗) 青木 赤塚(丸に違い釘貫) 赤埴(左三巴) 赤羽(左三巴) 赤羽(丸に釘貫)

東武の会津 国内ツアー 国内旅行の予約なら東武トップツアーズ

東武の会津 国内ツアー 国内旅行の予約なら東武トップツアーズ

家紋 会津 松平家 イラスト素材フォトライブラリーは、日本のストックフォトサイトです。ロイヤリティーフリー画像を販売。動画素材はsサイズすべて無料。 s2円~ id: 家紋 会津 松平家歴代藩主家紋|会津松平家奉賛会 ホーム > 会津松平家について > 歴代藩主家紋 初代 保科 正之 二代 保科 正経 並九曜紋 三代 松平 正容 ~ 九代 松平 容保 1696年(天禄9年)正容の時 松平の称号と葵紋の使用を許された 十九蕊丸の内葵紋 Copyright © 会津松平家奉賛会 家紋データ 名前 会津三つ葵 読み あいづみつあおい 種類 植物紋 モチーフ 葵

豊臣秀吉の死から関ヶ原へ 歴史大好きバイカーkickのキクログ

歴代藩主家紋 会津松平家奉賛会

親藩 会津松平家 Mnkニュース By 名字由来net 名字 苗字 名前 家系図 家紋 神社 お寺 専門no 1ニュースサイト

家紋で見る戦国大名 上杉家 グルコースのブログ

親藩 会津松平家 Mnkニュース By 名字由来net 名字 苗字 名前 家系図 家紋 神社 お寺 専門no 1ニュースサイト

家紋 珍しい Htfyl

織田信長の家紋の完全まとめ 7つの読み方 意味 由来を簡単解説

写楽観光

家紋 丸に蔦 Hōmuaidea

素材集ソフト 家紋3700 ソースネクスト

会津藩の詳細 家紋 出身の志士 幕末ガイド

会津三つ葵紋 あいづみつあおい 家紋のいろは

親藩 会津松平家 Mnkニュース By 名字由来net 名字 苗字 名前 家系図 家紋 神社 お寺 専門no 1ニュースサイト

家紋髙校生

歴代藩主家紋 会津松平家奉賛会

白河結城氏 陸奥国南部の白河地方を支配した大名 戦国録

会津西軍墓地

五つ裏葵紋 いつつうらあおい 家紋のいろは

刀剣ワールド 北海道 東北地方の藩 棚倉藩 たなくらはん

植物紋 家紋市場

丸に陰三つ葵 家紋db

家紋 丸に剣片喰 画像 Htfyl

神保氏 Wikipedia

刀剣ワールド 武将 大名 の家紋一覧

松平容保も藩主を務めた会津藩の歴史と家系図について 歴史上の人物 Com

楽天市場 家紋ページの通販

二引両の家紋情報 家紋検索no 1 家紋ドットネット 日本最大 家紋7 000種以上を掲載

楽天市場 家紋ページの通販

斎藤一の家紋 丸に九枚笹 と生涯 沖田総司と並ぶ新選組の剣の使い手 お役立ち 季節の耳より情報局

家紋 蔦 蔦紋 の種類一覧 意味や由来の解説 苗字や家系 戦国武将の使用についても 家紋epsフリー素材の発光大王堂

戦国武将の家紋 氏族別家紋一覧 Ibis大百科

戦国武将の家紋 氏族別家紋一覧 Ibis大百科

丸に花菱の家紋 由緒や どういう人たちが主に使っていた家紋 Yahoo 知恵袋

攻城団 青山家のガイド

戦国武将の家紋 氏族別家紋一覧 Ibis大百科

蝶丸 丸に揚羽紋 日本の家紋の多くが左右対称である中で 蝶紋は珍しくその均整を破っている その中でも蝶の姿態を鮮やかに文様化しているものを 揚羽蝶 という 蝶紋は平安貴族の文様から生まれたが 後にその多くは平氏を称する系統で用いられ なかでも桓武平氏清盛

一文字紋 日本の家紋データベース Japanese Crests

会津葵19蕊 デザインtシャツ通販 Tシャツトリニティ

東武の会津 国内ツアー 国内旅行の予約なら東武トップツアーズ

丸に三つ柏の家紋情報 家紋検索no 1 家紋ドットネット 日本最大 家紋7 000種以上を掲載

下がり藤 下り藤 の意味や由来の解説 苗字や家柄 ルーツや家系などを徹底網羅 家紋epsフリー素材の発光大王堂

丸 に 橘 家紋 橘 Htfyl

丸に陰三つ葵紋 まるにかげみつあおい 家紋のいろは

戦国武将の家紋 氏族別家紋一覧 Ibis大百科

斎藤一の家紋 丸に九枚笹 と生涯 沖田総司と並ぶ新選組の剣の使い手 お役立ち 季節の耳より情報局

楽天市場 家紋ページの通販

会津藩の祖 保科正之の家系図とは 歴史上の人物 Com

斎藤一の家紋 丸に九枚笹 と生涯 沖田総司と並ぶ新選組の剣の使い手 お役立ち 季節の耳より情報局

家紋 かわいい無料イラスト 使える無料雛形テンプレート最新順 素材ラボ

三つ葉葵 Wikipedia

富田氏 Wikiwand

親藩 会津松平家 Mnkニュース By 名字由来net 名字 苗字 名前 家系図 家紋 神社 お寺 専門no 1ニュースサイト

会津小鉄会 Wikipedia

松平容保も藩主を務めた会津藩の歴史と家系図について 歴史上の人物 Com

家紋シール キーホルダー 家紋市場 まめ知識 plus

下がり藤 下り藤 の意味や由来の解説 苗字や家柄 ルーツや家系などを徹底網羅 家紋epsフリー素材の発光大王堂

1

素材集ソフト 家紋3700 ソースネクスト

丸に木の字 の家紋情報 家紋検索no 1 家紋ドットネット 日本最大 家紋7 000種以上を掲載

3

家紋シール キーホルダー 家紋市場 まめ知識 plus

植物紋 家紋市場

攻城団 喜連川家のガイド

Ken C 0224 בטוויטר 上杉氏 の家紋壁紙 江戸時代の挟箱に描かれている家紋を参考に再々度作り直しました Pc スマホ両対応です 竹に雀 上杉笹

ボード ネーミング参考 のピン

家紋 蔦 蔦紋 の種類一覧 意味や由来の解説 苗字や家系 戦国武将の使用についても 家紋epsフリー素材の発光大王堂

戦国武将の家紋の由来について調べてみた 伊達 上杉 武田 北条 草の実堂

家紋 丸に三つ柏 Hōmuaidea

家紋台座 兜用 伽楠 かなん

刀剣ワールド 武将 大名 の家紋一覧

家紋ですが 桐の葉のみの家紋になっております 所在は愛知三河です Yahoo 知恵袋

浮線葵紋 ふせんあおい 家紋のいろは

会津三つ葵紋 あいづみつあおい 家紋のいろは

会津若松城 御城プロジェクトre 城プロre 攻略 Wiki

戦国武将の家紋 氏族別家紋一覧 Ibis大百科

攻城団 会津松平家のガイド

家紋の一覧 Wikiwand

メタル家紋ー会津三つ葵 無料イラスト素材 素材ラボ

五三の桐 五三桐 の意味や由来を徹底解説 高貴な家柄の使用は 家系やルーツを探るヒントに 家紋epsフリー素材の発光大王堂

会津 藩 松平 家

六浦藩 Wikiwand

直江兼続の兜に愛 家紋についても 歴ペディア 歴史の人物 城 戦 ミステリーを分かりやすく

斎藤一の家紋 丸に九枚笹 と生涯 沖田総司と並ぶ新選組の剣の使い手 お役立ち 季節の耳より情報局

名字一覧 Digistats

家紋のtwitterイラスト検索結果 古い順

平安豊久作 11号徳川家康兜会津塗収納飾り 葵徳川セット

家紋 珍しい紋 Hōmuaidea

1

素材集ソフト 家紋3700 ソースネクスト

刀剣ワールド 武将 大名 の家紋一覧

織田信長の家紋の完全まとめ 7つの読み方 意味 由来を簡単解説

二本松商工会議所ホームページ ちょっとぶらりにほんまつ 城下町探訪

辰広作 和紙小札本兜会津塗収納飾り 人形の松川

千葉一族 白井家

会津若松観光ビューロー 鶴ヶ城 会津若松城 御薬園 松平家廟所 悠久の時を超え 幕末の天守閣が今よみがえる

家紋 珍しい Htfyl

0 件のコメント:

コメントを投稿